初代宗家 中村泰三郎

中村流抜刀道 初代宗家。

旧陸軍戸山学校にて実践剣術・戸山流抜刀術を修練。

戦後も、永字八法より案を得て「八方斬り」を創意するなど、刀法の研究を続ける。戸山流抜刀術にその経験をくわえて、中村流抜刀道として創始する。

のちの国際抜刀道連盟の前身となる国際居合抜刀道連盟を組織し本部道場・鶴誠会を主体に中村流抜刀道の普及に努めるかたわら

各流派の先生方とともに林崎居合神社の再建に尽力するなど剣の世界の為に、全人生をかけて活動した。

平成15年5月 享年92歳で永眠 寶劔泰道居士。

抜刀道十段・剣道八段・銃剣道八段・短剣道八段・柔道三段・弓道四段 書道範士・居合道範士九段

略歴

| 明治45年1月24日 | 山形県上山市にて中村家四男として生まれる。 |

| 大正15年 | 剣道・柔道に志を持ち修練。 |

| 昭和7年 | 横浜市立青年学校卒業。 |

| 昭和8年 |

第八師団山形歩兵第32連隊に志願入隊する。 初年兵ながら将校・下士官への剣術指導を拝命。 その一方で満州事変に出征する。 同年5月満州事変終結。 |

| 昭和10年 | 満期除隊後、東京芝浦電気入社。 川崎市立青年学校の剣術教官となる。 |

| 昭和14年 | 陸軍戸山学校の青年学校において剣道・銃剣道の指導を受け、教師適任書を授与される。 |

| 昭和16年 | 関特演大動員 応召。北部第18部隊入隊後、満州黒川省第7232部隊に属し、国境警備の任にあたる。 |

| 昭和19年 | 師団剣術競技会・特別教官、第二次山下兵団南方斬込隊実戦武道教官を歴任。師団剣術大会にて自らの隊を優勝に導く。 |

| 昭和20年3月 | 本土決戦にそなえ所属師団は大陸から福岡に上陸、実戦武道教官として、民間義勇兵に刀法・竹槍訓練を巡回指導中、博多において終戦を迎える。 |

| 昭和20年10月 | 復員し東芝に復職。 |

| 昭和23年 | 神奈川県横浜市に「至誠館道場」を建立。 赤塚智恵子さんと結婚。 |

| 昭和25年 | 「居合の始祖・林崎甚助重信公を祀る林崎神社」の再建運動を起こす(再建は昭和36年までかかった) |

| 昭和26年 |

至誠館において平沼横浜市長を会長に迎え、剣道大会を開催。 このころ荒木又右衛門の二刀流剣技を、歌舞伎役者の松本幸四郎、中村吉右衛門等に伝授指導する。 |

| 昭和28年 | 中村流抜刀道八方斬りを草案。 |

| 昭和33年 | 全日本銃剣道選手権大会に優勝。 55歳まで連続出場した。 |

| 昭和48年 | 「居合道」成美堂、「居合剣道」西東社 刊行。 |

| 昭和52年 |

全日本戸山流居合道連盟を組織、総師範となる。 全日本抜刀道連盟を結成、この年、日本鋼管体育館で全日本戸山流連盟の全国大会を開催。 第一師団司令部に米軍参謀長訪隊の日、抜刀道を演武。斬った藁束がそのまま立っていてそよ風で倒れ参謀長を驚嘆させる。 |

| 昭和53年 | 映画「永遠なる武道」に出演。第一回マイアミ国際映画祭・最優秀賞に輝く。 |

| 昭和54年 | 国際武道院(総裁・東久邇宮稔彦殿下)より抜刀道十段と武道功績賞を授与される。 |

| 昭和55年 |

「日本刀試し斬りの真髄」講談社を刊行。 NHK示現流中村半次郎代役で出演、駆け足で藁束を斬る。テレビ出演37回に及ぶ。 |

| 昭和60年 | 米・シアトルの「サクラ祭」に招待され演武、全米放送された。 |

| 昭和61年 | 「抜刀道」・叢文社 刊行。「ビデオ目で見る抜刀道」制作。 |

| 昭和63年 | 米・ロサンゼルスで演武。 |

| 平成2年 |

5月、韓国に渡り抜刀道指導。4年前の訪韓時より長足の進歩に驚嘆。 11月、台湾の中央警察学校にて演武。 |

| 平成3年 | ドイツ統一記念祝賀会で演武。 |

| 平成4年 |

4月、第一回学生日本刀真剣斬り刀法研修会を近畿大学にて開催。 11月、横浜市鶴見にて傘寿記念祝賀会開催。 |

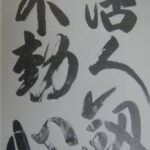

| 平成5年 | 「活人剣抜刀道」叢文社 刊行。 |

| 平成8年 |

智恵子夫人を伴い首相官邸を訪問。 当時の首相、橋本龍太郎氏に山岡鉄舟愛刀「左文字」の写しを献上。 |

| 平成9年 | 鹿児島を訪問。西南の役120年忌において演武。 |

| 平成10年 | 国際居合抜刀道連盟・全国選手権大会を開催。 |

| 平成11年 |

国際居合抜刀道連盟を国際抜刀道連盟に改称。 抜刀道愛好者の発起により米寿記念祝賀会が開催。 |

| 平成15年 | 5月13日 享年92歳にて永眠。 寶劔泰道居士。 |

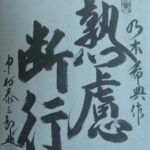

言行録

【剣の道】

剣の道の目的は、人を斬ることではなく、自身の修養にある。日本刀とは世界に類のない美術工芸品であり、我々日本人にとって民族の誇りでもある。

(著書:日本刀精神と抜刀道より)

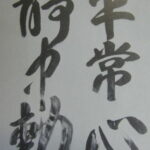

【斬撃の構え】

「必ず斬るぞ!」という決断が第一である。

斬る時は精神統一して心の動揺なくして「平常心之道」「静中動」の気剣体一致の気力であたれば、

必ず目的は達成するのである。

(著書:日本刀精神と抜刀道より)

【守破離の教え】

伝統を受け継ぐ者にとって忘れてはならない、特に武道にとっての教えがある。それは「守破離」である。

「守」とは、師や各流派の教えを忠実に守り、それからはずれることのないように精進して身につけよ、という意味である。

「破」とは、今まで学んで身につけた教えから一歩進めて他流派の教え、技を取り入れることを心がけ、師から教えられたものにこだわらず、さらに心と技を発展させよ、という意味である。

「離」とは、破からさらに修行して、守にとらわれず破も意識せず、新しい世界を拓き、独自のものを生み出せ、という意味である。

「守破離」は単に武道の世界だけの教えではない。学問も経営も技術も、すべてにあてはまる。師に教えられて師に止まっていては発展はない。古武道に出発して古武道の中で止まっていたのでは、後継者としての存在価値はない。師をしのぎ、伝統を超え、親を超越して、より高い次元に発展成長してこそ文明の進歩がある。「守破離」とはその意味の言葉である。

(著書:抜刀道より)

【左右袈裟の大事】

田原坂の白兵戦の例を引くまでもない。幕末の刺客、支那事変の体験例を引くまでもない。真剣斬りの各種刀法の中で最も重視しなければならないのが「袈裟斬り」である。袈裟斬りなくしては真剣斬りの成果は期待できない。真剣斬りにとって最も効果的なものは袈裟斬りと突きであることは明らかである。中村流抜刀道において袈裟斬りを中核に置いているのはそのためである。

居合道、剣道に袈裟斬りが軽視されているのは実戦剣法の教訓が忘れられているためと思われる。

袈裟斬りでは、物体を三十度から四十度の角度で斬ることを主眼としている。二十度でも五十度でもいけない。絶対に三十度から四十度を守って斬ることが原則である。

それも、左八相や右八相の構えからでなく、正しい大上段からの角度をつけての斬りおろしが原則であることを銘記しなければならない。

(著書:活人剣抜刀道より一部抜粋)